L’aspartame est aujourd’hui l’un des édulcorants les plus utilisés au monde. Présenté comme une alternative au sucre, son histoire est pourtant marquée par des polémiques, des doutes scientifiques et de fortes pressions de l’industrie. De la dulcine interdite pour toxicité à l’autorisation contestée de l’aspartame, ce parcours rappelle combien la vigilance et le principe de précaution sont essentiels lorsqu’il s’agit de santé publique.

Avant l’aspartame : des édulcorants déjà interdits

Bien avant l’arrivée de l’aspartame sur le marché, d’autres édulcorants artificiels ont été découverts et présentés comme des solutions miracles pour remplacer le sucre. La dulcine, synthétisée en 1884, en est l’un des exemples les plus marquants. Cet édulcorant, environ 250 fois plus sucrant que le sucre, a rapidement séduit les industriels et les scientifiques de l’époque, notamment pour son usage potentiel auprès des personnes diabétiques. Pendant des décennies, il a été présenté comme efficace et totalement sûr.

Mais l’euphorie n’a pas duré. Dès les années 1940, des recherches ont commencé à mettre en évidence des signaux de toxicité préoccupants, en particulier des lésions sur la vessie et des soupçons de cancérogénicité. Ces données ont fini par convaincre les autorités sanitaires : la dulcine fut interdite aux États-Unis en 1950, avant d’être progressivement abandonnée dans le reste du monde.

L’histoire de la dulcine rappelle que des substances d’abord vantées par l’industrie comme innovantes et sûres peuvent, à la lumière de la recherche scientifique, se s’avérer dangereux. Elle souligne la nécessité d’agir rapidement quand les préoccupations pour la santé deviennent évidentes, même en l’absence de certitudes absolues. C’est le principe de précaution.

Le principe de précaution est un principe fondateur de l'UE, consacré par l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui permet aux décideurs d'adopter des mesures réglementaires lorsque les preuves scientifiques concernant un danger pour l'environnement ou la santé humaine ne sont pas concluantes et que les conséquences négatives potentielles sont élevées.

De même que pour la dulcine, l’accumulation de preuves mettant en lumière les risques pour la santé liés à l’aspartame impose d’appliquer le principe de précaution : l’UE doit retirer cet édulcorant de notre alimentation.

A l’origine de l’Aspartame : une autorisation controversée

La découverte de l’aspartame, en 1965, s’est faite presque par hasard, dans un laboratoire pharmaceutique. Immédiatement, cet édulcorant a été présenté comme une avancée spectaculaire : 200 fois plus sucré que le sucre, sans calories, et donc potentiellement utile dans la lutte contre l’obésité et le diabète.

Son chemin vers l’autorisation a été semé d’obstacles. Aux États-Unis, les premières demandes d’approbation déposées par la société G.D. Searle dans les années 1970 ont suscité une forte méfiance. Autorisé une première fois en 1974, il a été suspendu à peine un an plus tard à la suite d’alertes lancées par des chercheurs indépendants et de la mise en évidence de la piètre qualité des études présentées par le fabricant.

En 1980, un comité indépendant de la FDA – le Public Board of Inquiry – recommanda même de ne pas autoriser l’aspartame, citant des incertitudes sérieuses sur son potentiel cancérogène. Pourtant, à peine un an plus tard, après un changement de direction au sein de la FDA, l’édulcorant a obtenu son autorisation. Une décision qui a fait naître des soupçons de proximité entre l’agence et l’industrie car Arthur Hull Layes, le directeur de l’agence, qui aurait joué un rôle décisif dans cette autorisation a ensuite obtenu un poste prestigieux à la G.D Searle & Compagny, l’entreprise à l’origine de l’édulcorant.

L’aspartame à l’assaut de l’Europe

En Europe, l’aspartame fut autorisé dès 1984 pour certains usages, avant de voir son champ d’utilisation élargi dans les années 1990, notamment aux boissons. En 1994, l’Europe autorise l’édulcorant sur l’ensemble de son marché commun et sur l’ensemble des produits alimentaires.

En 2009, une nouvelle réglementation européenne (133/2008) sur les additifs alimentaires est mise en place. Elle standardise et met à jour les règles d’autorisation, d’usage (étiquetage) et d’évaluation des risques des additifs alimentaires. Elle oblige aussi à réévaluer l’ensemble des plus de 300 additifs autorisés avant 2020 afin qu’il soit basé sur les connaissances scientifiques les plus récentes. L’aspartame, au vu des décennies de controverses, fut l’un des premiers à être ré-évalué.

Une réévaluation très critiquable

En 2011, l’EFSA commence donc le processus de réévaluation par une collecte et une analyse de la littérature scientifique indépendante ou financée par les entreprises.

En 2013, l’évaluation de l’EFSA a été rendue publique, soutenue par les lobbies de l’industrie alimentaire. Les associations et scientifiques, en revanche, en ont souligné les manquements :

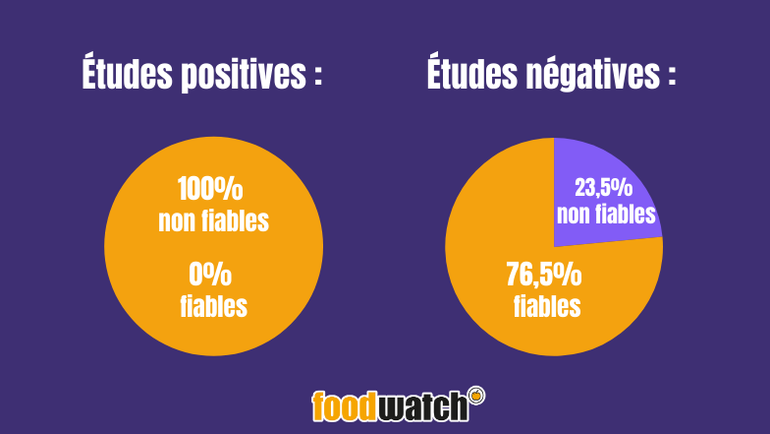

- Les études montrant des risques potentiels ont été largement écartées ou jugées non fiables, tandis que les études rassurantes – souvent financées par l’industrie – ont été privilégiées.

- Plusieurs experts du panel ayant rédigé l’avis avaient des conflits d’intérêt.

Le rapport ne couvrait pas tous les risques pour la santé identifiés.

Finalement, une étude de 2019 évaluant l’avis de l’EFSA pointe plusieurs lacunes, en particulier l’application de critères asymétriques : toutes les études montrant des risques ont été jugées « non fiables », tandis qu’une majorité d’études dites « rassurantes » ont été considérées comme valides. Les études positives ont souvent été écartées pour de simples faiblesses méthodologiques, alors que les études négatives présentant des biais comparables ont été acceptées. De plus, l’EFSA n’a pas fourni de critères clairs ni de transparence sur ses choix. Cette approche a biaisé l’évaluation en faveur de l’industrie, au détriment d’une analyse équilibrée et indépendante.

L’aspartame – des lobbies prêt à tout pour maintenir leur gagne-pain

L’histoire de l’aspartame illustre à quel point les lobbies industriels ont façonné son parcours réglementaire. L’industrie a su s’appuyer sur plusieurs leviers pour défendre son produit :

- Sélection biaisée des études : les recherches indépendantes signalant des risques ont été systématiquement discréditées, tandis que les études rassurantes, souvent financées par l’industrie, ont été mises en avant.

- Conflits d’intérêts : certains expert·es impliqué·es dans les comités d’évaluation entretenaient des liens directs avec l’industrie, ce qui a contribué à fragiliser l’impartialité des décisions.

- Stratégie d’influence globale : les industriels ont multiplié les actions de lobbying auprès des responsables politiques et des agences de régulation, tout en menant des campagnes de communication pour convaincre le grand public que l’aspartame était sûr et bénéfique, notamment dans la lutte contre l’obésité.

Ces stratégies croisées ont permis de maintenir l’aspartame sur le marché, malgré la persistance de signaux scientifiques alarmants. Comme le souligne le rapport, cette affaire est un exemple frappant de la manière dont les intérêts économiques et l’influence politique peuvent l’emporter sur le principe de précaution et sur la santé publique. Notre mobilisation pour contrer ces stratégies d’influence est essentielle pour montrer aux lobbies que nous ne nous laisserons pas faire.